- gf24240 的博客

《梦溪笔谈·笔记》2025/7/21:倍增 ST 表

- @ 2025-7-21 12:10:21

前言

想来想去还是“前言”好一点。

说实话我一直不直到这个算法的名字。以后就叫它倍增了。以下的倍增均指我们目前学的倍增(也不知道后面有没有其他倍增)。

描述

其实这是提高组的内容。放在这只是因为有点像 DP 而已。

倍增就是成倍增长(有点像反过来的二分)。例如我这次计算 个,下一次计算 个,再下次计算 个。

倍增一般是:一段序列 ,有 个询问,每次询问包含起点和终点,求在序列 中起点到终点的最大 / 最小值。

既然有点像动规,就用动规的思路来解决吧。

一、分析问题

- 无后效性: 额……反正不是动规;

- 最优子结构: 每段区间的值最优;

- 重叠子问题: 区间是重叠的。

二、定义状态变量

联想到区间动规,你是不是想到:定义 dp[i][j] 表示区间 的最小值(这里用最小值来举例)?其实不是的。

这里定义 f[i][j] 表示区间 的最小值,即从 开始数 个数的最小值。

三、状态转移方程

可以把中间的点看成断点。一半的数就是 。而前一半的最小值就是 f[i][j - 1] 。那后一半呢?首先个数肯定也是 。那起点不就是 嘛。取较小值,就是 f[i][j] 的答案。即:

那 和 的范围呢?

算了,直接看模板吧,我也不知道怎么讲。

for (int j = 1; j <= Log[n]; j++)

{

for (int i = 1; i + (1 << (j - 1)) <= n; i++)

{

f[i][j] = min(f[i][j - 1], f[i << (j - 1)][j - 1]);

}

}

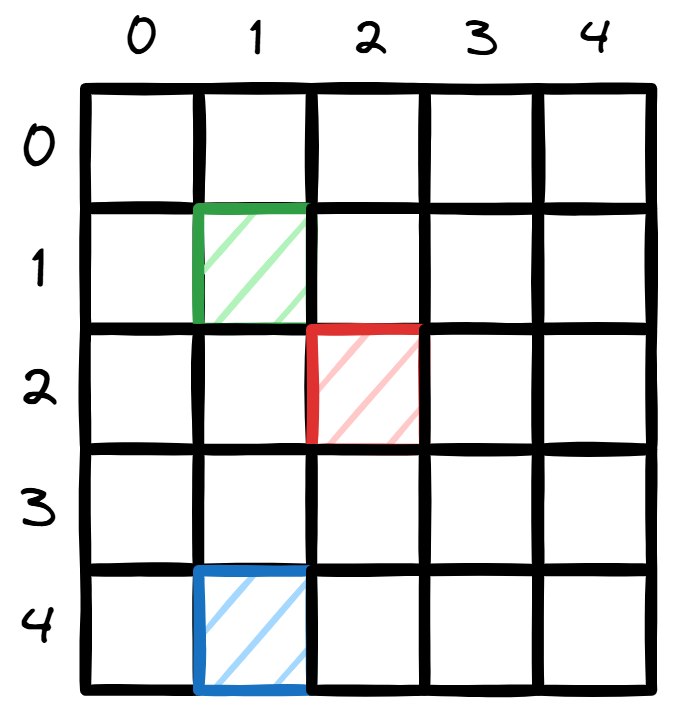

不过我是知道 的范围的。如图:

红色的格子是由绿色和蓝色(当然这蓝色格子不准确)格子转移而来。只需要保证这些格子不出界就好了。 自然就是 。而 需要保证 (蓝色格子)不超过 。

四、初始状态和边界

- 初始状态:从任意一个 开始数一个数都是 本身。即

f[i][0] = a[i]。 - 边界:上面就是了。

五、答案

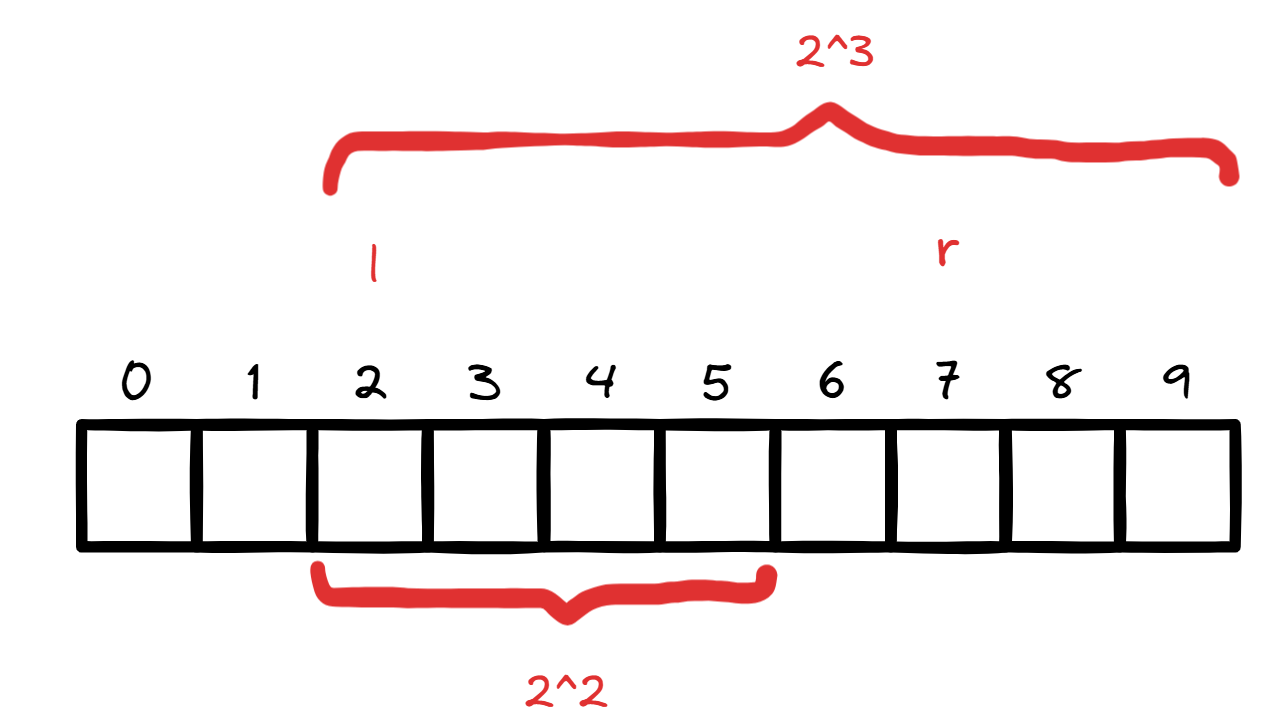

这就有点困难了。询问区间 总不能直接用 f[l][r] 吧?设 f[l][x] 为答案。先上张大图:

要求这个区间,首先就要找到 表示的数。可以发现,这首先就要求 的多少次方是 ( 和 之间的数字数)。但是要找到精确的数几乎不可能,毕竟数组下标也只有整数。上图中很容易看出这个数是 。但是这也不全面,如果剩下的格子里有更小的数呢?

这里可以这样:

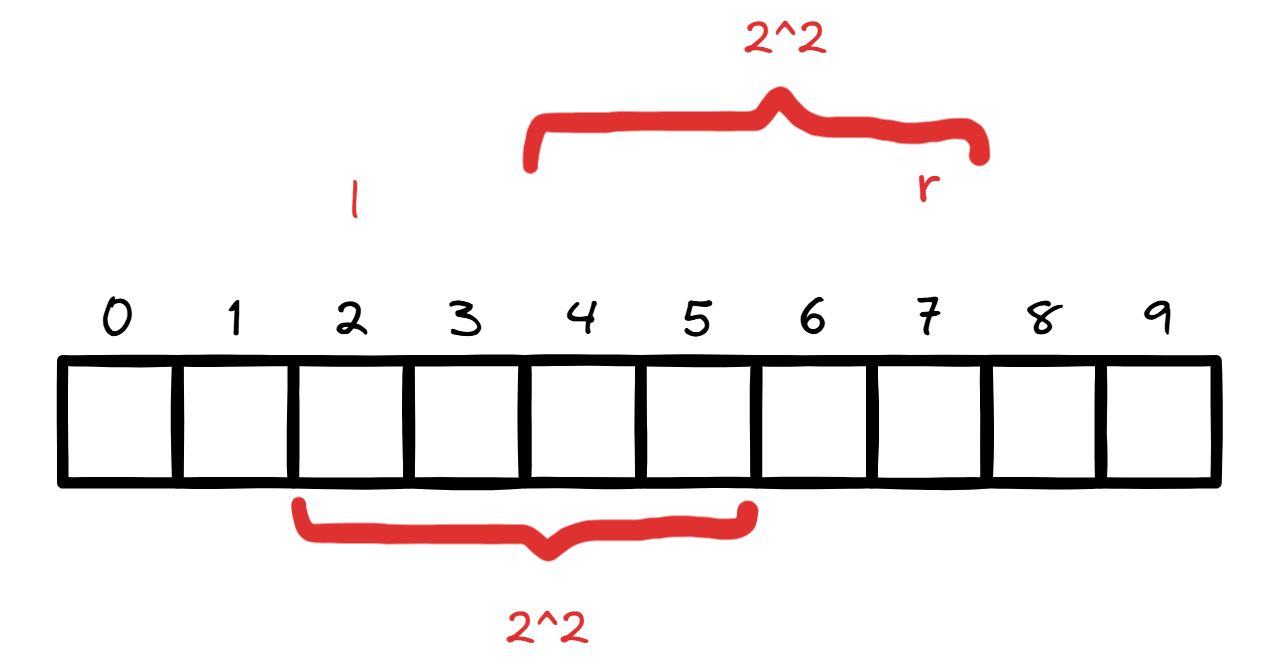

从 开始从后往前再数 个数。这样就能包括所有数,而又不多出来。但是我们的数组是从前往后数的,而不是从后往前。那就需要找到这个往前数的起点了。很显然是 。

那这个 怎么求呢?用二分吗?这也是一个思路。但是二分的效率还是太低了,我们需要 的时间复杂度。要求 的多少次方是 ,很容易想到 函数。于是就有了: (应该默认是 吧)。

但是 cmath库中 log() 函数效率不够高,需要优化(这是 D 老师讲的,我感觉效率挺高的)。可以考虑: 。使用数组存储。于是就得到了倍增 ST 表的模板:

#include <iostream>

using namespace std;

const int N = 25005;

int n, a[N], f[N][50], m, Log[N];

int main()

{

cin >> n >> m;

Log[0] = -1;

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

cin >> a[i];

f[i][0] = a[i];

Log[i] = Log[i >> 1] + 1;

}

for (int j = 1; j <= Log[n]; j++)

{

for (int i = 1; i + (1 << j) - 1 <= n; i++)

{

f[i][j] = min(f[i][j - 1], f[i + (1 << (j - 1))][j - 1]);

}

}

for (int i = 1; i <= m; i++)

{

int l, r;

cin >> l >> r;

int k = Log[r - l + 1];

cout << min(f[l][k], f[r - (1 << k) + 1][k]) << "\n";

}

return 0;

}

剩下就靠思维了。